Une conférence organisée suite à l’installation de la Remise de Monsieur Tulasne sur la place de l’Hôtel de ville à Lorient et dans le cadre de la semaine de l’architecture, le 18 octobre 2017.

Remiser ses préjugés, c’est un titre inspiré de Jean-Jacques Rousseau qui disait qu’il préférait un homme à paradoxes plutôt qu’un homme à préjugés. Je serai donc partial, partiel, je ne qualifierai ni d’incongrue, ni d’impertinente, ni d’importante cette présence de la remise sur la place. J’essaierai plutôt de capter les sens faibles issus des apostrophes non écrites mais perceptibles que cette bâtisse-là nous adresse.

Constatons d’abord que, comme la Tour Eiffel, la Remise de Monsieur Tulasne aurait dû être démolie. On peut être agressé par l’installation de la baraque, on peut considérer que cette mise en scène est insensée, que c’est même du “foutage de gueule”. Hélène en artiste, en a détourné le destin “prévu”. Mais “Tour Eiffel” et “Remise”, toutes les deux, évoquent des souvenirs, suscitent des émotions, des prises de positions, provoquent des tensions qui partagent le public entre pro et anti baraque. Je n’appellerai donc ni à prendre parti pour un camp, ni pour l’autre ; ni concorde, ni discorde donc, mais j’essaierai d’ausculter la bâtisse et d’interpréter cette remise et sa prise de position au cœur de la ville de Lorient. Je m’en saisis en critique comme une incitation à une provocation artistique propre à interroger nos rapports aux objets, aux contextes urbains, à notre faculté de juger ; je vous propose de me suivre dans trois directions. La première direction, c’est l’artiste passeur. Examen du support pédagogique, puisque d’une certaine manière j’ai cru comprendre qu’il y avait quelques messages cachés dans cette remise. Deuxièmement : l’architecte et le bricoleur et troisièmement, le beau et le moche.

Première direction : l’artiste passeur.

Je pense qu’il y a un peu de souci pédagogique dans cette présentation. En installant cette remise l’artiste participe à l’introduction des traces d’une histoire différente au cœur de la ville contemporaine. L’intérêt de l’artiste tient dans son ambition de partager son expérience, de ravir, c’est-à-dire de détourner, d’une certaine manière. J’ai vu qu’il y avait des gens qui étaient détournés par cette présence un peu bizarre. Détourner les passants, libérer la parole sur les espaces de leur vie imaginaire, passée, actuelle (la baraque est un peu la Madeleine de Proust pour certains) et accompagner ces personnes sur les voies de transformation d’eux-mêmes. Les accompagner à être spectateurs peut-être, compréhensifs, voire actifs par rapport à cette baraque. Cette remise, au fond, infiltre du patrimoine dans la ville reconstruite, où le “bâti soviétique” comme toile de fond, témoigne d’un vide d’histoire, je dirai même d’un vide de public. Les traces, dépôts ou actions routinières ou exceptionnelles constituent pour certains les fils, les ponts nécessaires pour donner “lieu à”, l’occasion à “faire du lieu”. Car l’installation pose la question des lieux, de la difficulté d’habiter dans un site sans récit, sans indice des présences antérieures témoignant de celles actives des aïeux… L’installation de la remise s’est faite avec tact. Elle se pose en contraste total avec la pratique de l’architecture moderne qui violente volontairement l’habitant (j’y reviendrai). Le Corbusier ne disait-il pas, répondant à un syndicaliste qui l’interrogeait sur la Maison du Fada : “l’habitant s’adaptera ou s’en ira, démissionnera”. Le non-dit de la remise réinstallée défie l’architecture moderne sous plusieurs aspects. D’abord, sa présentation est faite en respectant l’intimité de Monsieur Tulasne, puisque les objets de l’intimité, de l’intérieur, ne sont pas montrés.

J’ai soutenu dans un article (Revue d’études psychanalytiques – n°18), il y a quelques années, que la ville moderne instaurait des espaces du mépris et conditionnait les usages obscènes d’habitants. Quand je dis “obscène”, je dis que ces espaces, ces bâtiments modernes souvent profanaient l’intimité, créaient des rapports tordus, de culpabilité à l’occasion de disputes de frontières dans des logements mitoyens. Le mouvement d’architecture moderne a truffé le logement de ce que certains auteurs appellent “de douces violences”. Il y en a tellement qu’elles nous ont disciplinés, conditionnés. Un des obstacles à bien vivre dans la vie moderne, c’est l’impossibilité d’une présentation de soi maîtrisée, ce sont les conflits permanents autour de la sécurité publique, sans lesquels on ne peut habiter aisément. La tour, la barre n’offrent aucun sens ni devant, ni derrière. Où placer ce qui devrait être soustrait à la vue, à l’odeur du visiteur ? Elles n’appellent aucune contribution de l’habitant à la paix et la tranquillité du voisinage. L’espace public ne peut exister sans espace caché soumis à la privation et à la privatisation d’accès à l’autre. Il y a une nécessité pour habiter d’une sorte de sanctuarisation du lieu où on veut habiter. Dès lors, la police des regards des occupants non orientée vers un espace dédié au public se volatilise ; c’est-à-dire que personne ne regarde dans un lieu donné où il doit y avoir du public, et cela ne crée donc pas les conditions favorables à un dialogue entre les occupants d’un logement et la place publique. Cette désorientation crée un manque d’éveil aboutissant à une forme de régulation des espaces extérieurs au logement qui serait sollicitée finalement par les habitants eux-mêmes. Autrement dit, cette petite chose-là ne crée pas les conditions favorables à la respublica, à la chose publique, à l’espace public.

Ce n’est pas tout ; la remise constitue aussi un objet baroque, avec sa façade asymétrique, son gabarit non conventionnel, ses peintures… À ce titre, elle interpelle le regard, comme une forme qui interpelle sur un fond uniforme, un fond familier, habituel, mais avec des constructions produites industriellement dans les villes monotones, homogènes, et sans distinction. La remise artisanale dénonce silencieusement la série, la production industrielle, la pauvreté des paysages urbains. Par cette médiation, l’artiste nous interpelle sur cette distance productive, sur sa répétitivité, sur l’expulsion du destinataire final du bâti que nous sommes tous dans la phase productive. Autrement dit, très peu d’entre nous n’ont eu l’opportunité d’y mettre la main. En conclusion de ce premier aspect, cette construction légère et mobile nous donne l’idée qu’elle pourrait être exempt, être exemplaire, une sorte d’opportunité à se détacher des modèles rigides, réglementaires à réaliser dans notre quotidien. Par cette médiation, l’artiste nous interpelle sur cette distance, productive, sur sa répétitivité, sur l’expulsion du destinataire final du bâti dans la phase productive. Il nous est proposé des pistes de réponses à la diversité des situations, à leurs impermanences. Je pense qu’on a besoin aujourd’hui d’accueillir plein de gens qui circulent, pas seulement des migrants, mais aussi des étudiants, mais aussi des gens qui sont en contrats temporaires, etc. Je pense aux “Tiny Houses”, ces petites maisons qu’on construit aujourd’hui et qu’on fera disparaitre dans trois ou quatre ans. Tout cela me fait penser qu’il n’est pas si idiot que ça d’imaginer que l’histoire de cette remise puisse avoir une suite.

Deuxième direction : l’architecte et le bricoleur.

Au travers de cette annonce, de ce titre, je m’engage dans la seconde voie d’interprétation de la remise. Quel pourrait-être son statut dans l’architecture ? Que nous invite-t-elle à repenser de ce point de vue ? La remise serait-elle l’écho lointain d’une exposition réalisée en 1964 par un monsieur qui s’appelait Rutkowski et qui s’intitulait “Architecture sans architecte” ? Autrement dit, au-delà du fait professionnel, l’architecture est-elle liée au statut du concepteur, du fabriquant, ou seulement à l’objet bâti, fut-ce-t-il anonyme ? Remarquons aussi que dans le monde des marges – je pense notamment à tout ce qui touche aux bidonvilles dont on voit la disparition chez nous, mais que l’on peut voir d’une façon très présente tout alentour des grandes villes dès que l’on sort de l’Europe (notamment en Asie) – cette figure est évoquée par la remise de Monsieur Tulasne, puisqu’il a utilisé la tôle pour réaliser sa construction. Alors cette tôle renvoie évidemment à cette image, à cette figure, qui pour certains est négative, qui est à éradiquer, à faire disparaître. Et c’est vrai que nous sommes nés et avons grandis dans cette représentation-là. Pour d’autres, c’est aussi l’indice d’une réalité qu’il faut affronter.

Dans la “mondialisation” au seuil de laquelle nous sommes, cette question-là est évidemment très aigüe. L’essentiel dans notre cadre de vie ancien n’est-il pas de cette veine encore, au fond de cette architecture qui est une architecture que les spécialistes souvent appellent “vernaculaire” ? Je vous mets sous les yeux un extrait d’un bouquin qui vient d’être publié en Tunisie dont le titre “modernité et pérennité de l’architecture vernaculaire et rurale” – un mémoire de fin d’étude d’architectures de Marine Bizet – qui montre très bien que nous y sommes encore et qu’en ouvrant un peu la focale, on n’a pas besoin de faire des milliers de kilomètres.

Plus, cette remise faite de matériaux hétéroclites, de récupérations, n’est-elle pas celle d’un bricoleur. Hélène écrit dans ses textes : “Je l’imagine, ce Monsieur Tulasne, assembler des matériaux entassés de-ci, de-là en prévision d’une future utilisation”. Description qui rejoint les propos d’un auteur très classique qui s’appelle Lévi-Strauss écrits dans “La pensée sauvage” un ouvrage dans lequel il décrit très concrètement l’activité du bricoleur. Il dit qu’il collectionne “sa réserve de vieilleries qui peuvent servir”, “son trésor”, qu’il accumule des objets hétéroclites… Et ce caractère hétéroclite finalement se dissout petit à petit quand le projet s’organise. Je cite Levi Strauss : “ce cube de chêne peut être cale pour remédier à l’insuffisance d’une planche de sapin, ou bien socle, ce qui permettrait de mettre en valeur le grain et le poli du vieux bois. Dans un cas, il sera étendue, dans l’autre matière, mais ses possibilités demeurent toujours limitées par l’histoire de chaque pièce et par ce qui subsiste en elle, prédéterminées par l’usage originel pour lequel elle a été conçue ou par les adaptations qu’elle a subies en vue d’autres emplois”. Il nous montre comment la “conduite fabriquante”, la “conduite assembleuse”, implique des calculs, de l’invention, de l’imagination créatrice. L’habitant peut avoir plein d’envies pour agir sur son bâti. L’incapacité d’agir aujourd’hui, les entraves diverses, qui ne sont pas simplement réglementaires, et pas simplement assurancielles, même si elles comptent, constituent un douloureux refoulement imposé et déclassant de cette nécessité qui nous traverse tous de faire du projet, de construire un avenir. Vivre en ville moderne, celle que nous vivons aujourd’hui suppose-t-elle réprimer cette source toujours jaillissante du projet, nous enlever la joie de vivre ? Car c’est l’acte de fabrication lui-même qui est source de plaisir et de satisfaction ; pas forcément le résultat obtenu final. L’habitant que nous sommes, n’a-t-il pas été contraint par cette convergence de doctrine architecturale et de production industrielle à se replier dans la ville moderne sur la seule ligne de l’appropriation, de la composition personnalisée et limitée de son intérieur. Pour revenir à Monsieur Tulasne, le bricoleur, il pratique aussi une autre économie dont ne parle point Levi Strauss. Il s’inscrit dans la réutilisation des choses. Il allonge des cycles de vies, non pas, non plus du tout dans leur consommation et leur destruction, mais précisément de leur prolongement. De ce point de vue, comme le disait Monsieur Jourdain (qui faisait de la prose sans le savoir), Monsieur Tulasne fait du développement durable sans le savoir, du développement durable de bon sens dès lors qu’il transforme des déchets, du rebus collecté en ressources ; et c’est précisément la grande thématique d’aujourd’hui, sur laquelle nous sommes. Cette attention aux restes, à l’existant, fait écho à des modes de faire qui se multiplient en architecture aujourd’hui. Je vais passer rapidement, mais je pensais à trois architectes : l’architecte belgo-luxembourgeois Lucien Kroll, qui depuis longtemps insiste beaucoup sur la participation des habitants, et qui dit : “même si les architectes ne sont pas des infirmières, leur but est l’objet bâti, et c’est quand même la bonne santé du groupe qui est la plus importante”. Vous voyez, cette idée que soutient Kroll, je la trouve intéressante. Il dit aussi que ce qui est urgent aujourd’hui et bien, c’est de démilitariser la conception architecturale que nous avons. Ça peut paraître violent et pourtant, si on regarde bien, effectivement il a raison (dans la mesure où, comme ici, la forme urbaine contemporaine et moderne que nous avons aujourd’hui [sur cette place à Lorient], serait inspirée des arsenaux militaires ; ça prend du sens de ce point de vue).

Il y a aussi Patrick Bouchain (dans des réaménagements de lieux industriels en espaces culturels comme “Le Lieu unique” et “Lu”, “La condition publique”…) qui prend en compte l’existant pour inventer, recycler des bâtis déjà là. Pour finir, je citerai un autre architecte qui est intervenu à Rennes dans le quartier du Blosne, Antoine Grumbach, parisien par ailleurs. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c’est qu’en parlant de son travail lorsqu’il intervient sur la ville, une ville déjà construite, il dit ceci : “quand je viens sur un quartier, un grand ensemble, je vois des multicouches, je vois des habitants qui ont laissé des traces. Et bien ces traces, dans mon propos, ce n’est pas de les faire disparaître, c’est de les réintégrer dans mon projet, c’est d’ajouter une nouvelle couche à la ville existante”.

Troisième direction : le beau et le moche

J’en viens au troisième volet de mon propos. Au travers de celui-ci, je souhaite interroger cette capacité de juger que nous avons tous et qui est en chacun. Je comprends évidemment comme je l’ai dit en introduction qu’on puisse être choqué, qu’on puisse être dégouté éventuellement par l’arrivée d’une machine pareille sur une si belle place. Mais au fond, qu’est-ce que le goût ? Qu’est-ce que le bon et le mauvais goût ? D’où ça vient ? Est-ce naturel ou est-ce éternel ? Je pense que ce n’est ni figé, ni arrêté définitivement, ni universel. Je pense, par exemple, que lorsqu’on regarde les arts graphiques, la peinture, on voit combien les peintres sont parfois regardés comme nuls ou non avenus (les impressionnistes dans les premiers temps de cette nouvelle expression par exemple), puis à un moment donné, tout d’un coup, c’est devenu très beau, à ce point qu’aujourd’hui, on met des millions et des millions pour acheter les tableaux d’impressionnistes. Et bien je pense que là aussi, il faut regarder mieux. Je cite Piet Mondrian, l’un des fondateurs du mouvement moderne, qui a écrit un petit texte en 1927 (Casa-strada-citta, revue De Stjil, 1927), qui est une déclaration de guerre contre ce qui jusqu’alors était le beau, considéré comme le beau, et notamment l’Art Nouveau à cette époque-là. Mondrian a établi des correspondances entre une conception néoplasticiste (c’est-à-dire abstraite) des choses avec des couleurs complètement à plat, et d’un autre côté l’architecture et le mouvement de l’architecture moderne. Je le cite pour donner quelques repères : “Néoplasticiste, ça veut dire quoi ? (écrivait-il en 1927) ça veut dire faire abstraction de l’apparence naturelle. La dénaturalisation est un des points essentiels du progrès humain, souveraine dans l’art néo-plastique”. Il nous dit donc qu’il faut faire disparaître tout élément naturel pour l’avenir, que cela est essentiel pour le progrès humain. En architecture, la matière se dénaturalise de diverses manières. La rugosité, l’apparence rustique typique des matières naturelles doit disparaître. La surface de la matière doit être lisse et brillante, hygiénique. La couleur naturelle de la matière doit aussi disparaître.

L’esprit abstrait se veut être l’expression du futur. Je vous ai mis sous les yeux ce qui a été le manifeste parfait pour Mondrian : plans de couleurs et de non couleurs qui s’accordent avec les meubles et les objets. “Et l’homme sera heureux (écrit-il) dans cet Éden qu’il aura créé”. Donc voilà, l’espace moderne qu’on a construit à partir des années 60, est tissé de ces repères du beau. En production de masse, cela a donné (comme le disait Hélène) le formica, le blanc, les sols lisses, lavables. Aujourd’hui les meubles Ikea, des façades d’immeubles plates comme des tableaux, sans distinction. En plus ces façades et cette architecture sont figées, inaltérables. Le temps n’a aucune prise sur elles sauf illicitement. Dégradations par des tags ou illégitimes : un accident, la pollution… En architecture moderne, sur les façades, il ne peut y avoir de dégradation, de dépôt, d’histoire. Je cite alors un philosophe contemporain, Michel Serre, qui écrit : “quand je salis, je m’approprie”. Vous voyez qu’il y a là un petit problème. Ce qui n’est évidemment pas le cas de la tôle, du bardeau, des matériaux naturels qui rouillent (et quand je parle de rouille, il ne s’agit pas de l’aspect de l’acier corten – ce fameux matériau qui imite la rouille et que l’on met un peu partout). Mais ça prend la patine du temps. Ces références plastiques ( la ville coupée en deux, en parties symétriques, la ligne droite, l’angle droit, etc.), ont géométrisé notre environnement. Et tout cela, on l’a intériorisé et on s’est approprié les formes. Et pourtant, tout cela nous a violenté, tout cela, d’une certaine manière, nous pose plein de problèmes aujourd’hui. Je prends un exemple ou deux. Là, je m’appuie sur une critique encore portée récemment sur Le Corbusier (qui comme il a été souvent au centre du débat, en a pris beaucoup de coups – quoi de plus normal). Premièrement, en ce qui concerne la ville, les rues.

Et bien pour Le Corbusier et le Mouvement Moderne, les rues ne doivent plus exister. Il faut créer quelque chose qui remplace les rues. Il faut vider la rue en favorisant l’introversion d’un autre espace, de nos espaces. Dans le schéma du Corbusier, toutes les mobilités sont intégrées dans ces immeubles phalanstères, toutes les circulations se font à l’intérieur par “des rues à différents niveaux” comme il aimait les appeler, en promouvant les artères urbaines, les chaussées qui ordonnent et suscitent les îlots de circulations mécaniques (ça roule, c’est rationnel). Aujourd’hui, on repense les villes à partir d’un autre principe, celui de la responsabilité. Alors, il faut ré-encombrer, bloquer les axes urbains, il faut faire de véritables espaces publiques. Deuxième réflexion : autour du logement. Même problème.

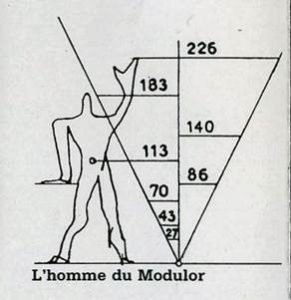

Les normes appliquées au logement étaient formulées en référence au modulor qui était le règlement corporel de la société machiniste et productiviste appliqué à l’architecture (autrement dit 2,28 m, 1,80 m… un homme qui est normé et qui doit pouvoir fonctionner en toute situation et qui justifierait au bout du compte l’uniformité des formes). Face à cette esthétique, la remise de Monsieur Tulasne s’oppose frontalement et scandalise parce qu’aussi, elle se met en tension, en abîme avec le fond. Foin, des couleurs primaires, foin du lisse, la confrontation vient avec le fond lisse, de l’entourage et du brillant, du parfaitement plat et symétrique du produit industriel reproduit à l’infini, monotone. La remise de Monsieur Tulasne n’a jamais été conçue par son propriétaire pour être exposée sur une place du centre-ville, mais l’artiste qui expose, qui s’expose en même temps, se faisant, métamorphose l’objet utilitaire et fonctionnel en un monde un peu particulier, un monde qui en lui-même a sa propre finalité ; il installe une œuvre qui trouve en elle sa propre fin et sa cohésion. Elle est là et ne demande à personne de venir l’appuyer, même si elle ne s’est pas mise n’importe où. Elle est au fond autosuffisante, sans référence à un modèle externe. Elle est bien, comme aussi, la Tour Eiffel. Elle n’a pas besoin de faire appel à qui que ce soit. Elle est là ; elle vit. Elle est même (en plus) devenue un symbole. Ce déplacement, cette réimplantation de la remise réalise ce qu’un philosophe appelle la “déterritoirisation”, c’est-à-dire une sorte de “décontextalisation”, une rupture du lien entre l’objet (la remise), son cadre visible et l’arrière-cour, et son utilisateur. Tout cela est prolongé ici en une nouvelle configuration de relation dans le contexte de la place. “Déterritoirisation” fait écho à globalisation. Les situations de cette “décontextalisation” se multiplient. Aujourd’hui, on le voit bien ; toute l’humanité débarque chez nous et tous les objets, d’une certaine manière, sont “décontextualisés”. Ceci se fait d’utilités ordinaires “déterritoirisées” qui se métamorphosent en tout autre : support de mémoire, mise en scène. Sur la place où elle est aujourd’hui installée, la remise de Monsieur Tulasne est enlacée par de multiples regards alors qu’elle était invisible dans l’arrière-cour.

Pour parler comme Nietzche, la mise en tension de la remise sur la place tire sa force du fait d’établir un dialogue entre deux mondes, le monde que Nietzche appelle apollinien (clean, pur, lumineux, mathématique, symétrique…), le blanc où domine le vide, les éléments cosmiques et la divine proportion dont témoigne le fond moderne bâti et le monde dionysiaque porté par l’irruption du caché, du refoulé, de la gouaillerie, des lubies, des cultures populaires dans la ville, invasions voire saturation des émotions. Lors d’événements dramatiques ou tragiques, la ville reprend des couleurs, vit la nuit, devient le cadre de la fête et des débordements, des excès aussi. On peut aussi interpréter la remise d’un point de vue dionysiaque, comme provocatrice, confrontation et confusion du paysage clean des modernes.

En conclusion, je voudrais dire qu’à bout de souffle, empêtrée dans des réalités qui menacent nos vies et notre humanité, l’esthétique moderne vacille. Dans un monde technique renouvellé de nouvelles aspirations et de recherches de satisfactions nouvelles, la remise par ses apparentes grossièretés participe à ce courant critique des dégâts de la modernité tout en témoignant que la diversité des objets conteste encore cette vision uni-dimensionnelle des hommes.

Avec les photographies de la conférence transmises par André Sauvage

Et notre diaporama avec les photos de Jean-Pierre Dubois

Zone Franche Un site utilisant WordPress

Zone Franche Un site utilisant WordPress